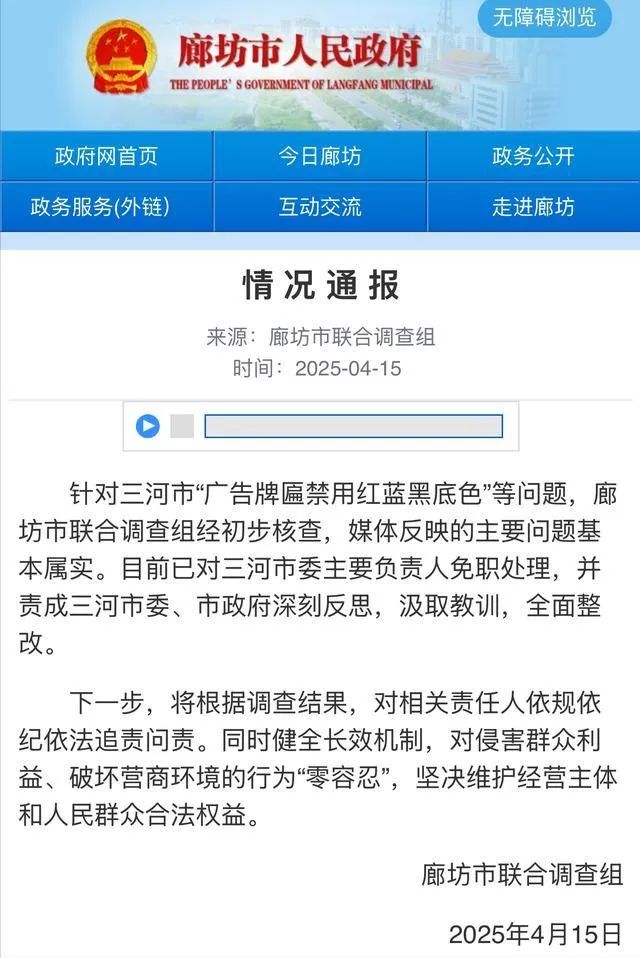

法治零距离讯 一则 “颜色禁令” 引发的官场震动4 月 15 日,据多方信源透露,三河市主要领导调整,三河市委书记刘某某因 “广告牌匾禁用红蓝黑底色” 政策引发广泛争议被免职。值得关注的是,这并非刘某某首次推行类似 “视觉管控” 政策 ——2022 年其任职固安县委书记时,曾要求沿街商铺统一使用 “暖色系” 店招,被市民调侃为 “城市美颜滤镜”。

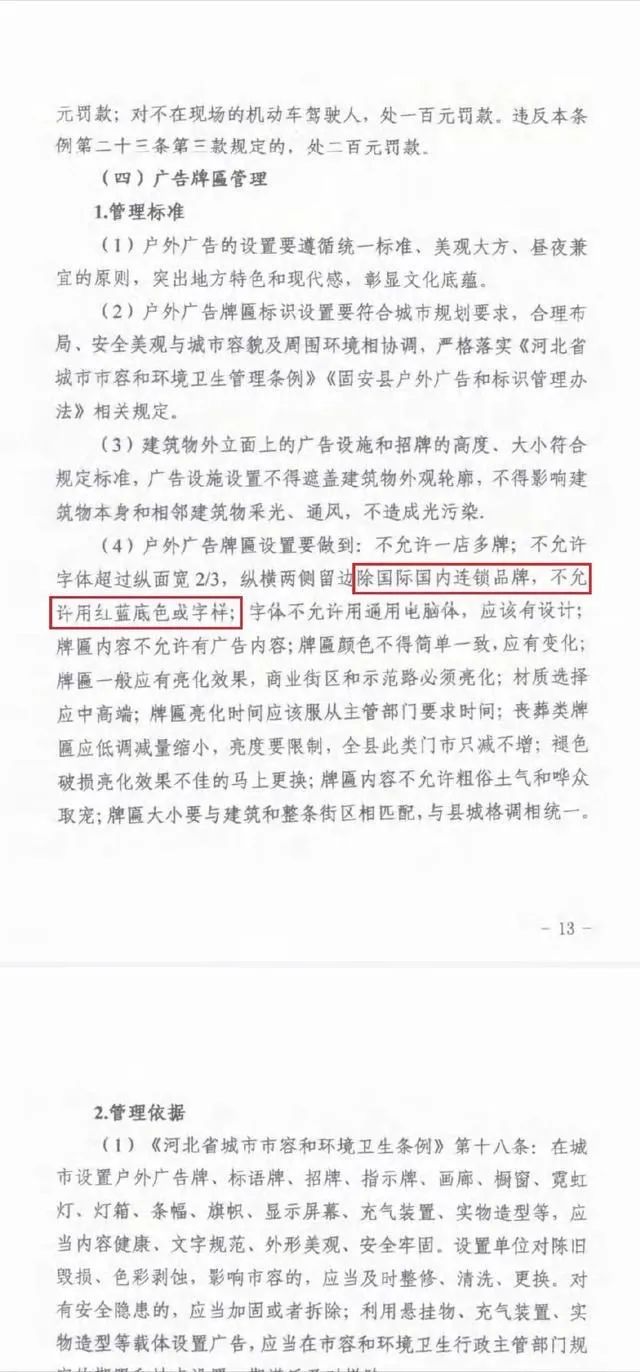

政策细节曝光:从 “统一色系” 到 “颜色禁令”据三河商家反映,今年 3 月起,当地城管部门要求新设置的广告牌匾禁止使用红、蓝、黑三种底色,原有不符合要求的需在 6 月底前整改。官方称此举是为 “提升城市视觉统一性,打造高品质市容环境”,但具体执行中出现诸多争议:

商家成本激增:某五金店老板表示,更换店招需花费 2 万多元,相当于小店半年利润;

视觉审美争议:有设计师指出,红色是餐饮、零售行业的 “引流色”,黑色常用于高端品牌,禁令导致商铺辨识度下降;

“运动式治理” 质疑:部分街区出现 “白黄橙” 为主的 “奶茶色一条街”,被网友吐槽 “城市个性被一刀切”。

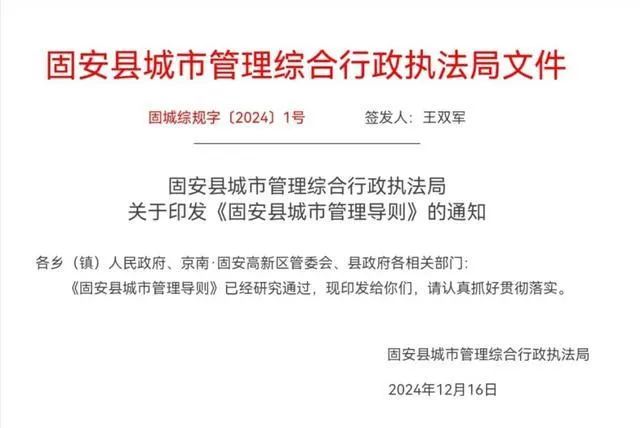

从固安到三河:同一官员的 “视觉治理” 轨迹刘某某的 “颜色管控” 并非心血来潮:

固安试点:2022 年,固安推出 “店招改造三年计划”,要求主干道商铺使用米黄、浅棕、咖啡等 “新中式色系”,并搭配仿古字体。政策实施后,有市民认为街道 “更整洁”,但也有店主反映 “失去了老店的烟火气”;

三河升级:此次禁令从 “推荐色系” 变为 “禁止色系”,且未公开征求意见,被指 “行政干预过度”。有政协委员透露,政策出台前仅召开过一次内部研讨会,未进行社会稳定风险评估。

争议核心:城市治理如何平衡 “规范” 与 “活力”?事件发酵后,舆论形成鲜明对立:

支持声音:

“无序的广告牌确实影响城市形象,统一规划有必要。”

“北京周边城市需要提升市容,吸引高端产业落地。”

反对声音:

“商铺颜色是商业自由,政府不该管得太宽!”

“免职说明政策不得民心,基层治理不能靠‘拍脑袋’。”

专家观点:

城市规划学者王明认为,视觉管控本身无可厚非,但需遵循 “三个原则”:

合法性:政策需符合《城市容貌标准》,禁止颜色需有明确法律依据;

科学性:应通过调研论证,避免 “长官意志” 主导审美;

包容性:允许老字号、特色店保留个性化设计,平衡规范与多元。

全国 “店招治理” 案例:从 “整齐划一” 到 “一街一景”三河并非孤例,各地 “店招改革” 曾多次引发讨论:

成都 “最美街道”:宽窄巷子保留青瓦木门的川西风格,同时允许文创小店使用特色灯箱;

上海 “精细化管理”:外滩商圈禁用闪烁光源,但允许老字号定制发光字;

争议案例:2019 年,某地要求商铺统一使用 “黑底白字” 店招,被吐槽像 “丧葬一条街”,政策一周后紧急叫停。

从 “颜色禁令” 看基层治理思维转变此次事件折射出城市治理的深层课题:

“面子” 与 “里子” 的平衡:美化市容的同时,需考虑小微企业的生存成本;

“管制” 到 “服务” 的转型:政策出台前应充分听证,避免 “一刀切” 引发民怨;

“短期效果” 与 “长效机制” 的统一:城市美学建设需要公众参与、多元共治,而非行政命令 “一键美颜”。

结语:城市的颜色,该由谁来定义?商铺的招牌是城市的 “表情”,红的热烈、蓝的科技、黑的沉稳,本就是商业生态多样性的体现。当 “颜色禁令” 引发免职震动,或许正提醒我们:基层治理需要 “绣花功夫”,既要讲规则,更要讲温度;既要重颜值,更要重民心。

互动话题:你如何看待 “广告牌颜色管控”?欢迎在评论区留言讨论~

延伸思考

城市管理如何避免 “过度设计”?

行政命令与商业自由的边界在哪里?

如何让政策更有 “烟火气”?(来源:新黄河微信公众号)